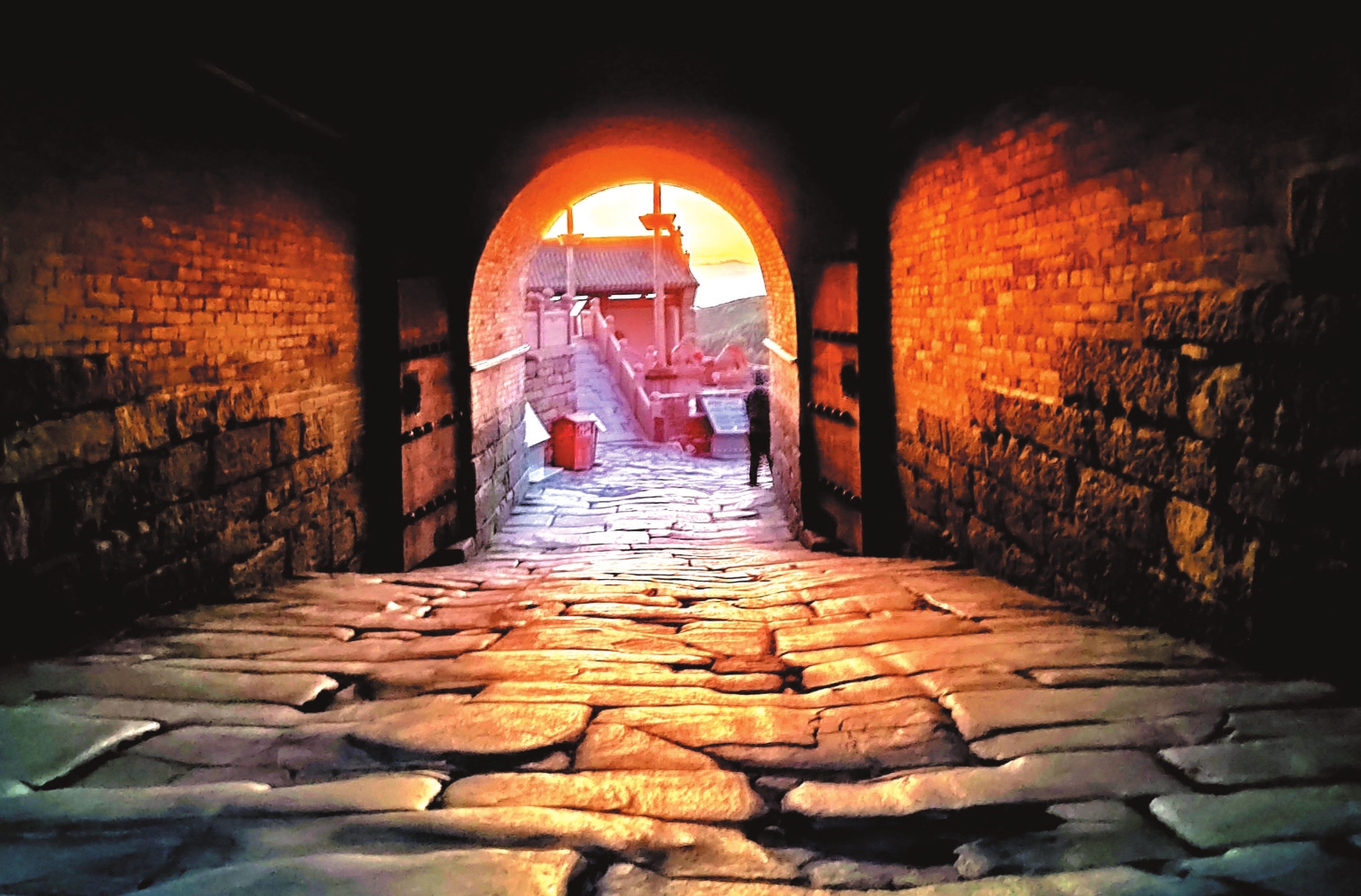

雁門關張存良攝

山�����,是站著的史書��。

頁巖層疊��,褶皺縱橫�,每一道嶙峋的棱線,都是歲月刻下的深痕;每一捧粗礪的砂石,都浸染著時光沉淀的色澤���。在山西北部遼闊而雄渾的版圖上,在北緯38°43′至39°09′、東經112°44′至113°58′經緯交織的節(jié)點�,一道蒼勁的山脈�,自亙古洪荒中拔地而起,如大地突起的脊梁�����,橫亙于黃土高原與蒙古高原的交界����。它�����,就是雁門山��。

雁門山�����,古稱勾注山、陘嶺����、西陘山陘,因山勢勾轉��、水流注入而得名�。這里群峰挺拔、地勢險要�。自建雁門關后,更有“一夫當關�����,萬夫莫開”之勢����,它“外壯大同之藩衛(wèi),內固太原之鎖鑰��,根抵三關�,咽喉全晉”。相傳每年春來����,南雁北飛�����,口銜蘆葉�����,飛到雁門盤旋半晌�,直到葉落方可過關�����。故《山海經》有“大澤方百里�,群鳥所生所解,在雁門北�。雁門山�,雁出其間。在氐國西”的說法�����。雁門山所在的恒山山脈東北面是西南走向���,橫亙700公里左右���。

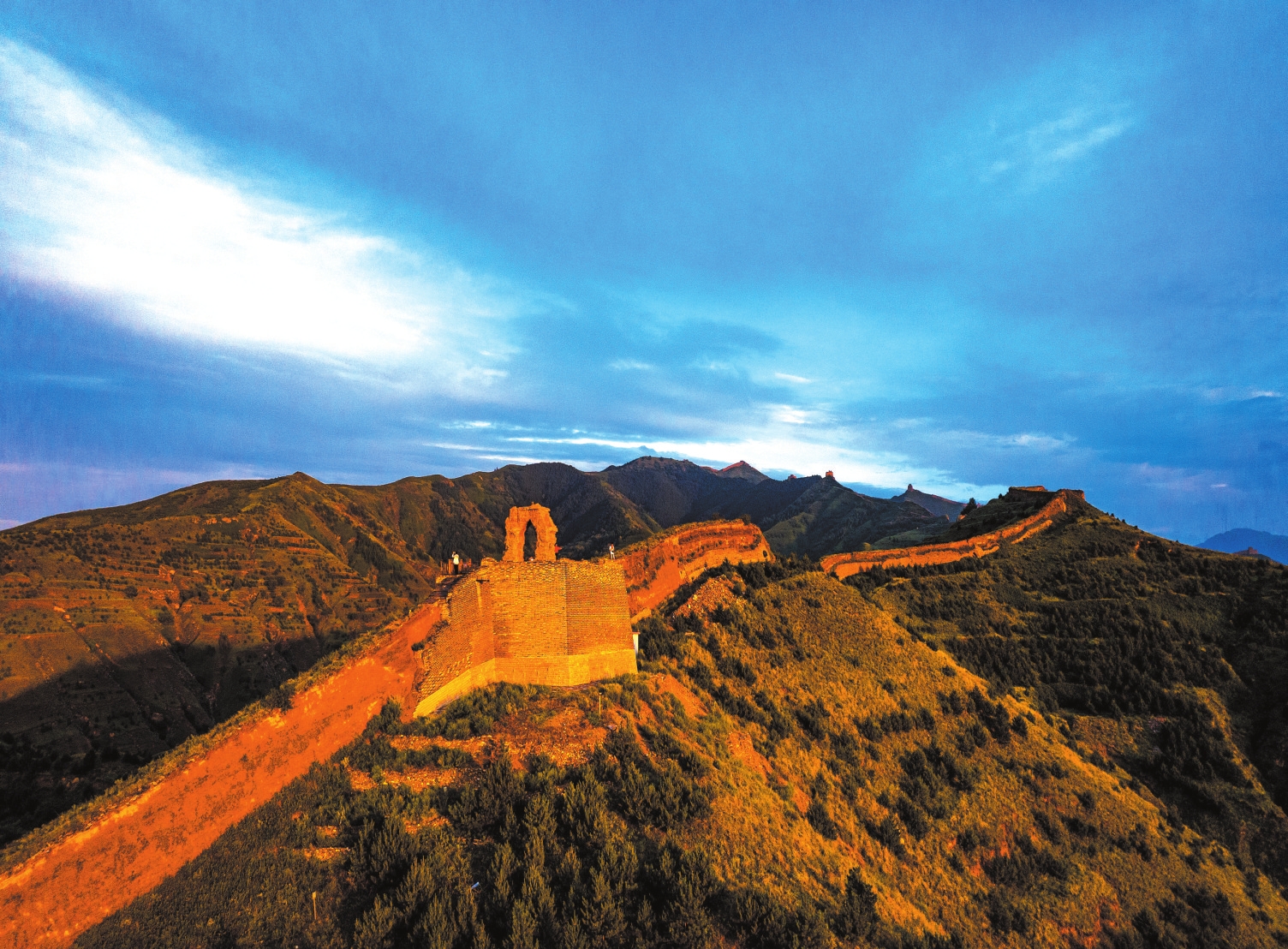

滄桑雁門賀連舟攝

一

《山海經》古卷之中����,雁門山的印記鐫刻在更北的高柳之地(今山西陽高縣附近)��。那里曾是鴻雁振翅南翔的古老驛站�����,雁影曾掠過戰(zhàn)國初年風云變幻的天空�。待到趙武靈王胡服騎射,銳意革新��,鐵騎北拓��,疆土延伸��,遂于善無(今山西右玉南)設立雁門郡���。歷史的潮汐漲落無常��。三國鼎立���,烽火連天���,中原板蕩,強敵環(huán)伺�����。魏人倉惶��,將雁門郡治步步南遷�����,最終落腳于勾注山下��。這一遷����,如同一次無奈而悲壯的接力,勾注山便穩(wěn)穩(wěn)接過了“雁門”的衣缽����,承續(xù)了那份沉甸甸的邊塞宿命��。

歲月流轉至北魏,一道雄關巍然崛起于山勢險要之處���,正式定名為“雁門關”���。自此,雁門山連同其上矗立的雄關�,便成為農耕文明與游牧文明之間,一道深深刻入大地肌理�、見證血雨腥風的疆界。

遠眺雁門山���,它絕然不同于江南青山的溫婉秀潤�����,綠意盈盈如處子���;亦迥異于中原山巒的敦厚圓潤,草木蔥蘢似華蓋���。它更像一位飽經風霜����、筋骨畢露的老者,袒露著粗獷的胸膛與嶙峋的骨架���,將一身鐵硬的脊梁��,直刺向漠北高遠的蒼穹��。風��,是它粗重的呼吸�;石���,是它凝固的血液�����。

東西兩座主峰�����,壁立千仞��,對峙如門��,宛如兩位開天辟地的巨神���,奮力掰開連綿的恒山支脈,硬生生在磅礴的山體間撕裂出一道狹窄而險峻的通道��。這道天然的隘口�,便是名動天下的雁門古道。秋風起兮白云飛����,草木黃落兮雁南歸。當浩蕩的雁陣排空而來�,飛越這莽莽蒼山,便從這對峙的“門”形山口間穿行而過����,那奮力振翅、逆風而行的姿態(tài)�����,是生命對自然的頑強禮贊�。無怪乎歷代文人墨客、兵家史冊�����,皆譽其為“中華第一關”“天下九塞之首”。

雁門雄姿王晉東攝

二

回溯時光之河至公元前475年�����。

趙襄子的一場陰謀�����,一場以親情為誘餌���、以宴席為屠場的滅國慘劇�����,在杯盤狼藉����、血腥彌漫中戛然落幕���。代王妃默默拔下綰住云鬢的笄簪����,以一種決絕姿態(tài),將它狠狠刺向自己白皙脆弱的咽喉�����!一縷香魂����,帶著對故國的眷戀與對兄弟背叛的徹骨冰寒����,就此隕落在異國的山巒。

后人感念其貞烈剛毅�,將她香消玉殞的山峰命名為“摩笄山”。趙氏的版圖由此染上了濃稠的血色��,也為后世雁門關外這方土地的喋血命運���,埋下了最初��、也最凄厲的伏筆��。代王既滅��,趙襄子旋即遣大將新稚穆子揮師北上����,鐵蹄踏破代國全境。這片水草豐美�����、宜耕宜牧的土地�,滋養(yǎng)了趙國爭霸中原的戰(zhàn)馬,卻也宿命般地成為后世無數英雄折戟����、壯士喋血的永恒舞臺。

而雁門關��,從來就是中原王朝抵住北方鐵蹄洪流的最堅硬胸膛�。它的防御體系堪稱古代工程智慧的結晶,是冷兵器時代軍事地理學的巔峰之作�����。其“雙關四口三城十八隘”的立體防御格局�,將自然險要與人工構筑完美融合,形成縱深數十里的鋼鐵防線����。以“東陘關”“西陘關”雙關并置�����,互為掎角之勢�����,形成“一夫當關”的險要格局����。這種設計源于長城文化中“依險而守”的軍事思想�����,充分利用地形優(yōu)勢強化防御縱深���,令來犯之敵望而生畏。雁門關天險門�、地利門雙重甕城與城墻突出的“馬面”,借鑒了長城防御體系的經典設計�����,通過精確的幾何計算增強了交叉火力覆蓋與抗沖擊能力�����。這種超前防御理念比歐洲棱堡體系早出現八個世紀,閃爍著東方軍事智慧的光芒��。

登臨地利門城樓遠眺����,雁門關沿線的七十二座烽燧如大地琴鍵般向天際延展,在群山之巔勾勒出警戒的脈絡��。這些烽火臺與長城其他段落聯動���,形成“晝舉煙���、夜舉火”的快速預警機制,提升了邊境情報傳遞效率���,成為軍事防御的“神經中樞”���,將危險的信號瞬間傳遍邊塞。以代州城為中心的三十九堡七十二聯城����,是雁門關的縱深防御體系�,相互守望��,共同捍衛(wèi)著雁門腹地及州城的安全�����,構成一張疏而不漏的天羅地網���。

雁門關以城墻烽燧為“剛”�����,以和合精神為“柔”的“剛柔并濟”防御特質���,成為中國邊疆治理史上“文武之道�����,一張一弛”的典范�����。

戰(zhàn)國末年���,名將李牧坐鎮(zhèn)雁門郡����,他深諳匈奴驕橫貪婪的脾性,面對來勢洶洶的強敵��,他示敵以弱�,布下天羅地網。每日只命士卒驅趕牛羊漫山遍野�����,佯裝牧民散漫無備�����。匈奴斥候窺得此景���,回報單于��,言趙軍羸弱����,守備空虛���。單于大喜���,親率十余萬精銳鐵騎���,如決堤的黑色潮水,涌入李牧預設的絕地�����,李牧的伏兵如神天降��,自四面八方怒吼而出�。一時間,

萬弩齊發(fā)�,箭矢如蝗蔽日;戰(zhàn)鼓震天��,鐵騎縱橫沖殺����。訓練有素的趙軍以逸待勞�,將匈奴困于垓心,“大破殺匈奴十余萬騎”�����,單于僅以身免。自此��,“匈奴十余歲不敢近趙邊”���。飛將軍李廣也曾在此任太守�,與匈奴纏斗經年��。他的神箭曾深深沒入堅硬石棱���,留下“沒石飲羽”的傳奇�。至漢武帝雄才大略��,志在廓清寰宇��。衛(wèi)青�����、霍去病這兩柄帝國最鋒利的寶劍��,正是從雁門要塞這方磨刀石上礪出鋒芒。將士們“不破樓蘭終不還”的吶喊�,至今仍隱隱回蕩在幽深的山壁之間,成為山魂的一部分�����,激勵著后世�。

斗轉星移,到了積弱的北宋�,雁門關與寧武關、偏頭關并稱“外三關”��。楊家將滿門忠烈的故事����,便是在這雁門崇山峻嶺間,在血與火的反復淬煉中�,升華為不朽的民族傳奇。

三

明清易代����,烽火漸息,彌漫在雁門山上空的硝煙開始沉淀���,轉化為一種更為深沉、內斂的文教氣象。明清兩朝雖仍不斷修繕關城�����,但雁門關的意義���,已悄然發(fā)生著深刻的轉化�����,從單純的軍事防御堡壘�,向著承載邊塞文化����、忠義精神與儒家風骨的文化象征升華。

自西周開關建塞始�,歷朝歷代都把雁門關視為決定國之存亡的戰(zhàn)略要地。它是“咽喉全晉����,勢控中原”的兵家必爭之地。在非戰(zhàn)爭時期�,雁門關的軍事屬性逐漸轉化為商貿功能。明清時期���,隨著“走西口”駝隊的興起��,雁門關成為晉商北上貿易的必經之路�。深深的車轍印痕,印證了昔日商隊絡繹不絕的繁榮景象����,那一道道凹陷,是財富與夢想碾壓出的歷史軌跡����。關內外的茶葉、絲綢����、毛皮等物資在此流通,駝鈴脆響取代了金戈殺伐����,雁門關不僅是“絲綢之路”與“茶馬古道”的交匯點,更成為農耕文明與游牧文明融合互動的橋梁��。從玉石之路到茶馬互市��,從中原到漠北���,雁門關歷史上曾經是中原地區(qū)漢民族與北方游牧民族友好往來�����,進行邊關貿易的重要通道��。漢胡商旅在此云集�,客棧酒肆林立��,不同語言在此交匯��,不同貨物在此交換��,達到了文化互融�、經濟互依、政治互鑒��、軍事互效���、商貿互通�����、姻緣互聯��、禮儀互學的境界�。漢元帝時,“昭君出塞”途經此關���,使雁門關成為了民族團結��、友好往來的通衢大道��。蔡文姬從這里歸漢�,帶著胡笳的悲音與對故土的眷戀��;晉商從這里走向世界��,將票號的范圍擴到歐亞大陸���。數千年來��,這里一直傳唱著中華歷史上一幕幕的動人篇章和民族交融的佳話����。關隘的“封閉性”與“開放性”在此形成辯證統一:戰(zhàn)爭時期是防御壁壘��,和平時期則成為民族交往的通道��。這種雙重屬性使雁門關成為中華文明“多元一體”格局的縮影,是理解中國邊疆史的活化石���。

四

今日登臨�,雁門關城依舊巍峨矗立于蒼茫山脊����,如同一位閱盡滄桑的老者���,沉默地俯瞰著人間變遷����。

明代的青色城磚在高原強烈的陽光下沉默無言��,那是凝固的歲月��,是無聲的吶喊���,每一塊都承載著數百年的風霜���。關城、長城���、甕城���,構成龐大而森嚴的軍事防御體系�,歷經風雨剝蝕���,雄風猶存�,向人們展示著古代軍事工程的恢弘與精妙�。甕城曲折迂回如迷宮,昔日的射箭孔�����、火炮位��、擂石位���,主關樓高聳入云���,箭孔密布,勾起人們的無限遐想���。2001年���,它成為全國重點文物保護單位����;2014年��,又榮膺國家5A級旅游景區(qū)桂冠����。然而,雁門關的靈魂����,遠非這些磚石土木的軀殼所能涵括�����。它文明的肌理�,成為流淌在文人墨客筆端的熱血與蒼涼。自李白筆下“綠水向雁門”的蒼茫邊塞意象���,到王昌齡“但使龍城飛將在��,不教胡馬度陰山”的豪邁期許��;從崔顥“高山代郡東接燕���,雁門胡人家近邊”的異域風情素描���,到李賀“角聲滿天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”的悲壯畫卷�����;直至現代武俠宗師金庸《天龍八部》中�,那驚天動地的一筆,契丹英雄蕭峰于雁門關外斷箭自戕���,以一身熱血彌合宋遼仇怨的壯烈抉擇……這山�����、這城���、這關,早已超越地理的界限���,升華為中國文學血脈里一個永恒的�����、充滿張力的邊塞符號�����,承載著無盡的蒼涼����、亙古的豪邁與超越族群的大義。

游人立于巍峨關樓之上����,俯瞰腳下幽深的峽谷,耳邊仿佛還回響著楊家將軍中吶喊的聲音�����,與山谷深處那千年不散�、隱隱傳來的金戈鐵馬之聲�,深刻地交織在一起,構成一種穿越時空的混響�����,令人心神俱震,恍惚間不知身在何處����,今夕何夕。

余暉潑灑�,將雁門群峰浸染成一片肅穆的鐵青。暮靄四合�����,山巒的輪廓凝成巨大而沉默的剪影�����,沉默如磐石�����,厚重如史詩��,將千年的秘密都包裹在無邊的暮色里���。

歷史如雁��,穿門而過���,只留下蒼茫的回聲在空谷縈繞�,似有還無�。雁門山卻如大地之錨,將那些驚心動魄的瞬間���、那些蕩氣回腸的氣節(jié)���、那些可歌可泣的犧牲,牢牢釘在華夏北疆的風云版圖之上���,成為民族記憶中最醒目的坐標����。

雁門山�����,這北方的界碑����,這千年的沉默見證者,在無垠的風霜雨雪中默然矗立���。它的回響�,不在當年那喧囂震天的廝殺里����,而在那雁鳴如火、點燃秋空的山谷里��,在那博物館柔和燈光下靜靜陳列的銹蝕箭鏃與斑駁文書里��,在那將古老關隘和嶙峋山巔染成金色的每一縷嶄新的晨光里……也在每一個讀懂它滄桑的靈魂深處�,久久回蕩。(李九龍)

(責任編輯:盧相?。?/span>