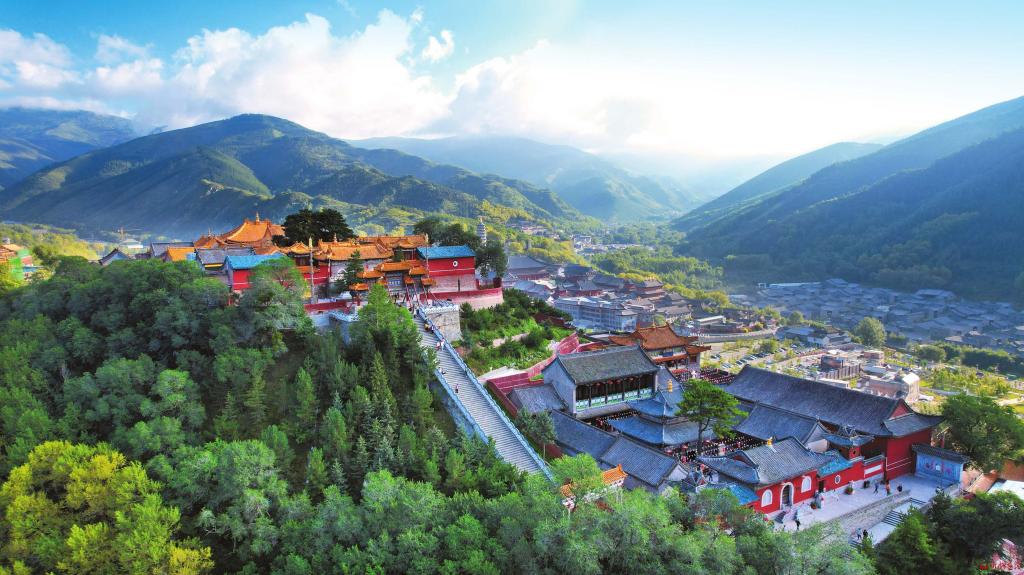

五臺山菩薩頂 張存良 攝

自東漢永平十一年(公元68年)興建第一座佛寺以來,五臺山的佛教文化延續(xù)了近兩千年���,戰(zhàn)亂���、變革均沒能影響這里香火的傳承。這里不僅是中國四大佛教名山之首��,還是全世界的文殊信仰中心�����。在晉北并不富裕的山區(qū)里,為何能出現(xiàn)如此燦爛的佛教文化���?究其原因�����,除了歷代佛教徒的苦心經(jīng)營外���,還與五臺山自身的地理位置和地形、地貌��、氣候等特點(diǎn)有著很大關(guān)系��。五臺山與印度靈鷲山的地形十分相似��,又地處內(nèi)蒙古�����、河北�����、山西交界���,交通便利����,其清涼的氣候�、奇特的地形更吸引了八方來客?���?梢哉f,是五臺山的自然環(huán)境留住了最初來此云游的僧人���,也是這里的一草一木留住了歷代來此朝圣者的心靈����。

五臺仙境 祁俊林 攝

一��、中國的“靈鷲山”

眾所周知�����,五臺山佛教的興起始于東漢���,漢明帝劉莊邀請印度高僧?dāng)z摩騰�����、竺法蘭東來傳法�����,見五臺山地形與印度靈鷲山很相似�����,便在此興建了大孚靈鷲寺(今顯通寺)��,到北魏孝文帝再次擴(kuò)建大孚靈鷲寺���。

舊王舍城四周群山環(huán)抱����,有鞞婆羅跋恕山���、薩多般那求呵山、因陀世羅求呵山����、勒那山���、薩簸恕困直迦缽婆羅山等五座山峰,其中的東峰就是著名的靈鷲山���。通過衛(wèi)星遙感圖可以看出���,舊王舍城周圍的山峰與五臺山地形非常相似,僅僅只是調(diào)轉(zhuǎn)了180°的角度�。五座山峰與五個臺頂布局相當(dāng),都成馬蹄狀��,舊王舍城和菩薩頂各自在“馬蹄狀”的中央�����,雖然王舍城中沒有像清水河那樣的河流穿過���,但城附近的恒河支流與五臺山周圍的滹沱河遙相呼應(yīng)���。當(dāng)然,印度恒河平原上的靈鷲山只是小山丘�,無法在尺度上和號稱“華北屋脊”的五臺山相比�,但這并不影響佛教徒將五臺山當(dāng)作是中國的靈鷲山�����。

相信東漢永平年間�,經(jīng)歷了長途跋涉來到五臺山的攝摩騰、竺法蘭等人����,見到如此類似于印度靈鷲山的地形一定激動不已。在那樣古老的年代里�,這樣的巧合必然在虔誠的僧侶心中產(chǎn)生了強(qiáng)烈的反響——他們認(rèn)定五臺山與佛祖有著不解之緣,于是五臺山的第一座寺院大孚靈鷲寺便應(yīng)運(yùn)而生了��。到了南北朝時期���,佛教已經(jīng)逐漸壯大�����,北魏建都平城(今山西大同)�,孝文帝時期的佛教發(fā)展非常迅速�。在佛教建筑中�����,石窟象征地下,而山巔的寺院則象征天堂��。五臺山距離平城不遠(yuǎn)��,又因與靈鷲山相似的地形而深得佛教徒青睞���。所以在大規(guī)模開鑿云岡石窟����、龍門石窟的同時���,孝文帝還耗費(fèi)了大量的人力物力在五臺山興建寺院�,使五臺山很快成為了中國北方的一個佛教中心��,為后來成為四大佛教名山之首奠定了基礎(chǔ)��。

二�、得天獨(dú)厚的地理位置

寺院的發(fā)展除了依據(jù)佛經(jīng)的傳說外,最根本的還是靠世俗社會的支持�,因此與世俗的關(guān)系對于香火不斷的佛教圣地尤為重要。既不能太遠(yuǎn)離城市,高不可攀�����,也不能太貼近民間���,失去了神秘感——五臺山正處于這么一個“不遠(yuǎn)不近”的地方���,利于佛教的傳播和教化。

翻開地圖����,可以看到,五臺山北面為內(nèi)蒙古草原��,由于北方游牧民族不擅長山地作戰(zhàn)��,所以很少來襲擾����。其東面為連綿的太行山,雖然導(dǎo)致五臺山地區(qū)交通不太通暢���,卻也防止了人類文明對這片佛國凈土的過度開發(fā)��。其西面有呂梁山擋住了黃土高原的風(fēng)沙���,當(dāng)人們剛剛逃離了酷熱,風(fēng)塵仆仆地來到五臺山���,自然會被這里宜人的氣候所吸引�����。其南面則是汾河盆地�,物產(chǎn)豐富�,再以南就是西安、洛陽����、開封等古都。汾河盆地正好起到一個緩沖作用���,既阻止了幾個古都繁華的商業(yè)影響五臺山的清凈�����,同時也為五臺山作為朝圣的圣地提供了充足的物質(zhì)支援���。尤其值得一提的是五臺山藏傳佛教的發(fā)展���,與其特殊的地理位置有很密切的聯(lián)系。藏傳佛教大規(guī)模進(jìn)入漢地始于元代�����,蒙古人南下���,藏傳佛教很快就在五臺山生根發(fā)芽��。五臺山由于海拔較高���,其特有的高山草甸和冰緣地貌、氣候在華北平原并不多見�,卻與青藏高原十分相似,這也成為了藏傳佛教在華北傳播的一個自然基礎(chǔ)�����。雖然蒙古人的統(tǒng)治并不長久����,但戰(zhàn)亂之后藏傳佛教仍然在五臺山保留下來���,形成了現(xiàn)在國內(nèi)唯一一處漢傳佛教與藏傳佛教并存的景象。

由此看來�����,五臺山不僅是佛教中心�����,還是聯(lián)結(jié)蒙漢藏等民族�����,以及周邊東亞鄰國的精神紐帶���。而且五臺山大致處于中國幾大古都的地理中心位置,距京城不遠(yuǎn)���,所以歷代帝王都會來此朝臺��,既是祈求風(fēng)調(diào)雨順�����,也以此加強(qiáng)國家團(tuán)結(jié)�����。五臺山得天獨(dú)厚的地理位置是普陀山��、峨眉山�、九華山都無法相比的。

五臺山 張存良 攝

三���、清涼圣境

除了以上所說的一些地理地貌外�����,五臺山清涼的氣候以及豐富的植被也吸引了眾多佛教徒��,使五臺山成為清修的好地方����。晉譯《華嚴(yán)經(jīng)·菩薩住處品》記載:“東北有菩薩住處�,名清涼山。現(xiàn)有菩薩文殊師利與一萬菩薩常住說法����?����!逼鋵?shí)這一說法很模糊�,佛教追求無欲無求��,自然需要一個清心寡欲的環(huán)境��,因此“清涼山”可能是一個虛指���。但五臺山作為華北屋脊,最高海拔達(dá)3061米�,比周圍的黃土高原、華北平原都要涼爽許多�,長途跋涉的僧人突然來到如此清涼的地方,很容易就把五臺山當(dāng)成一直向往的“清涼山”���。于是�,在五臺山正式成為文殊道場后����,自然而然也擁有了一個別名——“清涼山”。

五臺山屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性氣候��,四季分明,但氣溫差異較大��。五臺山氣候垂直變化明顯�,由于平均海拔較高,年平均氣溫接近4℃�����。五臺山山頂屬于高寒氣候�����,山頂年平均氣溫約-4.22℃, 極端最低氣溫為-44.8℃��。每年12月到次年1月下旬是最冷時期��,極端最低氣溫在-30~-40℃�����,冬季長達(dá)9個月左右�。夏季平均氣溫在16.5℃(最低為5.2℃),8月份最高氣溫只有29.8℃�����。受來自太平洋和印度洋的夏季季風(fēng)水汽的影響,五臺山區(qū)降雨集中在6~8月���,年降水量達(dá)600~700毫米���,是太行山區(qū)氣溫最低、降水量最高�、濕度和風(fēng)力最大的地區(qū)。五臺山北臺頂最高��,海拔3061米���,滹沱河坪上村最低��,海拔624米,相對高差2437米�����。五臺山千溝萬壑���、草木繁多����,有的溝壑和山巒人跡罕至。五臺山復(fù)雜的地形��、巨大的地貌高差���、多變的氣候和多樣性土壤等自然地理生態(tài)條件���,為生物多樣性的生存和發(fā)展提供了優(yōu)越條件。

五臺山植被垂直分帶譜系比較完整��,由低到高依次為農(nóng)耕帶�����、灌叢草原帶�、落葉灌叢帶、落葉闊葉林帶��、山地針葉林帶��、亞高山草甸帶���、高山草甸帶等�����,這在北臺�����、東臺等地表現(xiàn)非常明顯���。與中國同緯度地區(qū)相比���,五臺山的植被類型最豐富,保存最完整�。五臺山還是中國東部垂直冰緣帶發(fā)育最好的山地之一,在強(qiáng)烈的凍融侵蝕作用下�,發(fā)育了15種冰緣地貌類型。在華北����,這樣的地貌是十分罕見的,古代佛教徒在不清楚其成因的情況下���,聯(lián)想到傳說中的護(hù)法天龍,并取名為“龍翻石”(石海)��、“龍池”(熱融湖塘)等。五臺山地處黃土高原蒼涼背景中�����,山脈高峻��,自然環(huán)境清靜幽雅��,氣候清涼�����,非常適合建廟修行����。這里的寺廟依山就勢,錯落有致�,寺廟與周圍環(huán)境和諧統(tǒng)一,形成了一個和諧統(tǒng)一的具有“天人合一”理念的中外罕見的古建筑群��。正是這種秀麗宜人的環(huán)境養(yǎng)育了無數(shù)高僧��,對五臺山和中國的佛教產(chǎn)生了巨大影響���。

總之�����,五臺山因?yàn)槠溴漠愑谌A北其他地方的特殊地形���、地貌����、氣候環(huán)境而吸引了各方佛教徒����。作為佛教圣地,五臺山與印度靈鷲山類似的地形奠定了其基礎(chǔ)����,與文殊菩薩“天人合一”的結(jié)合確立了其地位,與世俗文明若即若離的地理位置促進(jìn)了其發(fā)展和傳播���,而在黃土高原罕見的古夷平面���、冰緣地貌、高山草甸更為其增添了神秘色彩���。各種自然因素結(jié)合起來���,為五臺山創(chuàng)造了良好的條件,再加上僧侶以及歷代帝王的努力��,才共同創(chuàng)造了五臺山輝煌的佛教文化����。(李江海)

(責(zé)任編輯:盧相汀)