盧俊華 攝

五臺縣建安鎮(zhèn)大建安村位于縣城西南��,南靠文山,北臨滹沱河��,因景色優(yōu)美�、氣候溫和,素有“五臺江南”之稱��。大建安村名來源于村內(nèi)所建的大建安寺��,據(jù)《五臺縣志》載�,唐代日本高僧圓仁慈覺來五臺山朝佛時,曾留居此寺�����。后來隨著村舍向南延建����,大建安寺遷到文山左側(cè),改稱“南寺”���,又名“福田寺”����。明正德九年(1514年)���,南寺被拆��,重建于村中����,仍稱“福田寺”。民國初年����,福田寺被改為學(xué)校�。中華人民共和國成立后,當(dāng)?shù)卣鲑Y對寺廟進(jìn)行了重修和保護(hù)��。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展

每年盛夏��,放眼村北�,滹沱河畔,萬畝稻田�,碧浪滾滾,稻香陣陣��,偶有蓮藕點(diǎn)綴其中����,又見魚蝦嬉戲蓮間��,更能聽取蛙聲一片��?�!白弑樯裰莸?���,少見建安米”����,大建安村水資源豐富,盛產(chǎn)的稻米品質(zhì)優(yōu)良�,遠(yuǎn)近聞名。近年來�����,該村依托資源優(yōu)勢�,以綠色生態(tài)、有機(jī)發(fā)展為方向����,加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生態(tài)化轉(zhuǎn)型,同時挖掘建安山水資源��,通過文旅賦能吸引投資,建設(shè)農(nóng)家樂農(nóng)旅項(xiàng)目����、游樂項(xiàng)目,拓寬農(nóng)業(yè)功能��,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)����、文化、旅游融合發(fā)展�����,帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富�����。

該村充分發(fā)揮地域特色優(yōu)勢��,大力發(fā)展水稻�、蓮藕種植等特色產(chǎn)業(yè)����。瞄準(zhǔn)中高端市場��,在挖掘建安綠色稻米的同時���,引進(jìn)稻田養(yǎng)魚、鴨�、蟹,采取循環(huán)發(fā)展的辦法����,生產(chǎn)高品質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品。延伸產(chǎn)業(yè)鏈�,對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行精深加工,開發(fā)稻米酒��、生態(tài)藕粉����、建安“生態(tài)廚房”、建安生態(tài)大禮包等�����,提高農(nóng)業(yè)附加值��,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益雙贏�。通過網(wǎng)絡(luò)直播等營銷模式���,發(fā)起“我在五臺山下有畝良田”購米活動,舉辦“插秧節(jié)”“荷花節(jié)”“夏令營”“稻田攝影節(jié)”“農(nóng)民豐收節(jié)”等系列活動����,進(jìn)一步打造建安“五臺江南”的品牌。如今全村糧食種植面積穩(wěn)中有增�����,畜牧業(yè)也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭�����。

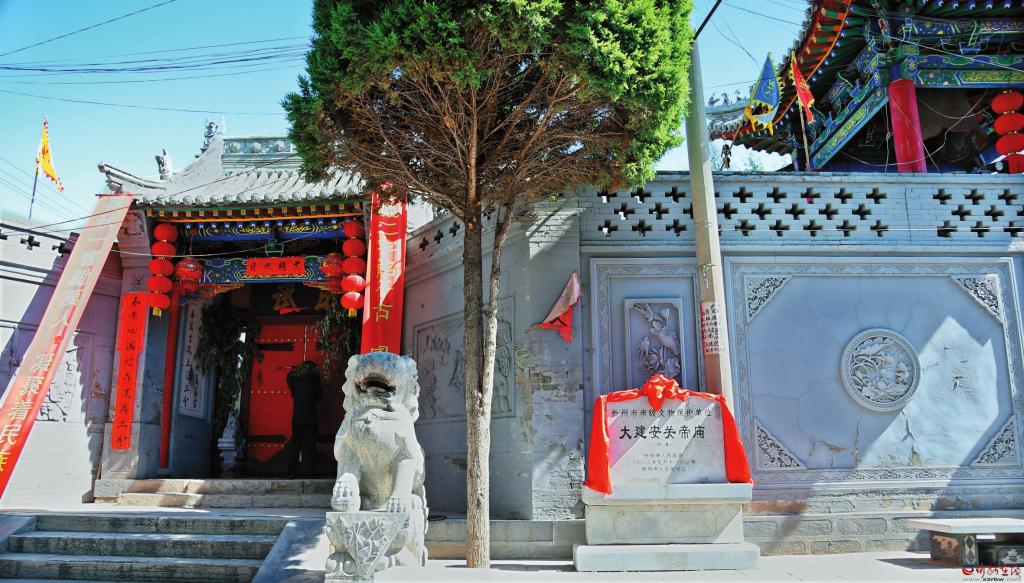

市級文物保護(hù)單位——大建安關(guān)帝廟 白建斌攝

由于人多地少���,許多村民不得不另謀生路�,這也推動了當(dāng)?shù)丶y石開采與加工行業(yè)的發(fā)展�����。據(jù)史料記載�,當(dāng)?shù)氐募y石開采可追溯到漢代�����。到了清代,紋石開采加工已成為大建安村百姓農(nóng)閑時的主要生計(jì)����。中華人民共和國成立后,村里辦起了紋石加工廠�,時至今日,采礦業(yè)和手工業(yè)依然在大建安村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域占據(jù)重要地位�。

人文歷史

(一)文物古建

在大建安村中央有古建筑——大建安天王殿, 始建年代不詳���,現(xiàn)存為明代建筑�����。天王殿坐北向南���,占地面積約54平方米。面寬三間�,進(jìn)深四椽,懸山頂����,灰瓦布頂�����。柱頭斗拱把頭交項(xiàng)造��。殿內(nèi)徹上明造�,用材規(guī)整�,隔架科斗拱,丁樺抹亥斗拱��,合踏雕成云形�。

大建安村名源于大建安寺,此寺建于北魏����,位于村南。在甘肅敦煌莫高窟第61窟���,繪有一幅有宋代大建安寺的五臺山圖����,從圖中可見當(dāng)時大建安寺清雅靜穆��、土木華章�����。明正德九年����,由高僧明公山主持,于村中重建寺廟����。民國初年,被改為沱南兩級小學(xué)�����。解放后�,一度為村中電磨坊用地。2002年���,寺廟被重新修建��。

村西有徐氏祠堂�����,于1928年破土新建���,至1934年竣工��,此后經(jīng)過多次維修�。祠堂一進(jìn)兩院�,占地面積815平方米。正南有高大照壁一座�,左右儀門各一座,斗拱九踩����,小懸山頂,灰瓦布頂�����。大門寬三間�����,深四椽���,硬山頂���,灰瓦布頂�,中置板門一合�����,上書“徐氏宗祠”����。東西兩側(cè)居中各有大門�����,兩門對稱�,照壁兩側(cè)兩個古牌樓的牌匾,內(nèi)外都有木刻草書,東側(cè)牌匾外書“報本”�����,內(nèi)書“追遠(yuǎn)”���,西側(cè)牌匾反之����。正廳門懸“祖德宗功”大匾,字體渾厚���,與門匾“徐氏宗祠”均為當(dāng)時書法大家趙昌燮所書���。2003年11月,五臺縣人民政府公布徐氏祠堂為縣級文物保護(hù)單位���。

(二)民風(fēng)民俗

五臺縣民風(fēng)淳樸��,大建安村亦如是���。每年農(nóng)歷六月二十四有趕廟會的傳統(tǒng),盛傳有“四大會��、八小會���、七十二個乜乜會”�����,大都因百姓祈求風(fēng)調(diào)雨順而形成����。過會的村鎮(zhèn)搭戲臺,唱大戲���,殺豬宰羊作食�����,邀親呼朋來趕會。古時廟會內(nèi)容各有特色�����,如今已演變?yōu)橐晕镔Y交流為主����。

大建安廟會眾多,如今以伏水會最負(fù)盛名����。大建安的伏水會是祭水神祈雨的廟會,也是佛教文化與水神信仰交相融合的產(chǎn)物�。在暑伏日前后,由包括大建安村在內(nèi)的9個村落輪流舉辦����。在伏水會期間���,還主辦村會,邀請戲班唱戲,并請其余8村的代表共同來祈求風(fēng)調(diào)雨順��。同時���,村民會置辦涼粉�����、豆腐等特色食物招待來賓���。在大建安人看來,伏水會就如同節(jié)日一般����。

伏水會盛況 白建斌攝

興教育人

大建安村歷來重視教育,清代有庠生163人��,增生11人�,監(jiān)生25人,貢生24人��,進(jìn)士7人,許多學(xué)子考取省內(nèi)外大中專院校和部隊(duì)院校����。1934年由共產(chǎn)黨員杜心源倡導(dǎo)成立教育促進(jìn)會改革教育,為中國革命培養(yǎng)了大批愛國青年���。隨著教育的發(fā)展����,大建安村培養(yǎng)出多名優(yōu)秀人才�,在戲劇、音樂��、書法�����、美術(shù)��、文學(xué)等方面多有建樹���。

大建安村人杰地靈,英才輩出��。其中�,徐氏家族可謂是名門望族�,世代彪炳史冊��。明代徐光澄����,曾任寧夏知略;清代徐騰芳武舉及第���,曾任廬州府守備���。還有徐賜祿、徐天敘���、徐敬儒��、徐潤弟��、徐用武����、徐耕田��、徐炳等皆為清代名官。辛亥革命前后���,徐一清�、徐士珙����、徐莜峰、徐宗勉�、徐掄元等先后東渡日本,有的參加了孫中山先生創(chuàng)建的中國同盟會��,回國后��,宣傳新思想�,傳播新文化,破除迷信����,解放思想�,創(chuàng)辦學(xué)堂,為教育事業(yè)做出了貢獻(xiàn)�。民國時期山西著名的教育家徐一鑒,在五臺��、崞縣、太原等地從事教育生涯30余年�����,桃李滿天下���。徐向前和薄一波就是他的兩個得意門生�,在徐氏祠堂的正廳內(nèi)���,就有徐���、薄兩人的兩幅親筆題詞,表達(dá)了他們對徐一鑒老先生的深切緬懷和高度評價�����。

1919年���,“五四”運(yùn)動震撼著中華大地�����,馬克思主義在中國傳播��。在此期間����,大建安村涌現(xiàn)出大批革命志士。他們奔赴全國各地�,各盡其能。第一次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期入黨的杜心源����,長期堅(jiān)持地下斗爭,解放后任四川省委書記�。張昌,解放前夕入黨���,1937年在五臺四區(qū)工作�,后轉(zhuǎn)入軍隊(duì)����。還有徐化龍、徐丕杰�����、徐石����、徐富堂、杜玙文��、趙瑞明等皆身居軍隊(duì)要職����,為民族解放戎馬一生。

自民國至今���,在文藝���、科技、教育及其他領(lǐng)域�����,同樣有許多杰出人物從大建安村走出�。有參與編撰多部戲曲類專著,受文化部多次嘉獎��,對中國戲劇研究作出特殊貢獻(xiàn)的徐靈壽(改名余從)���,有著名音樂家徐佩�,有當(dāng)代機(jī)械制造專家、優(yōu)秀教育家�、曾獲國際發(fā)明獎的徐璞,有發(fā)明治療三叉神經(jīng)痛藥劑���,成為醫(yī)學(xué)科技拔尖人才�、獲國際獎?wù)碌纳窠?jīng)外科專家徐貴印�����,有獲國家級科技發(fā)明二等獎的“天麻之父”宋錦堂�����,有在社會�、佛教、文化�、教育等方面作出突出貢獻(xiàn)的高級經(jīng)濟(jì)師王化倫,有在三晉建設(shè)中成就卓著的高級建筑師王愛唐����,還有為高等教育奉獻(xiàn)一生的徐士瑚教授,他曾留學(xué)英�、德,當(dāng)過山西大學(xué)校長�����,后調(diào)入現(xiàn)在的北京交通大學(xué)���,可謂桃李滿天下�。

完善基建

改革開放以來�,大建安村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度逐漸加大。先后建成了總建筑面積8000平方米的兩幢五層居民住宅樓�。投資90多萬元率先完成了村村通道路硬化工程。成立了五臺縣第一個村級環(huán)衛(wèi)隊(duì)�����,主干街道全部安裝了路燈����,基本實(shí)現(xiàn)了主街道綠化、亮化�����、美化的目標(biāo)���。新建3000平方米的文化活動廣場�����,建成了圖書室����、科技培訓(xùn)室、老年活動室����、文體藝術(shù)室,總建筑面積603平方米�。通過完善村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施,不斷改善村民的生活環(huán)境�����,為村民提供了更舒適的休閑活動場所��。

(責(zé)任編輯:盧相?��。?/span>