作者:王文君

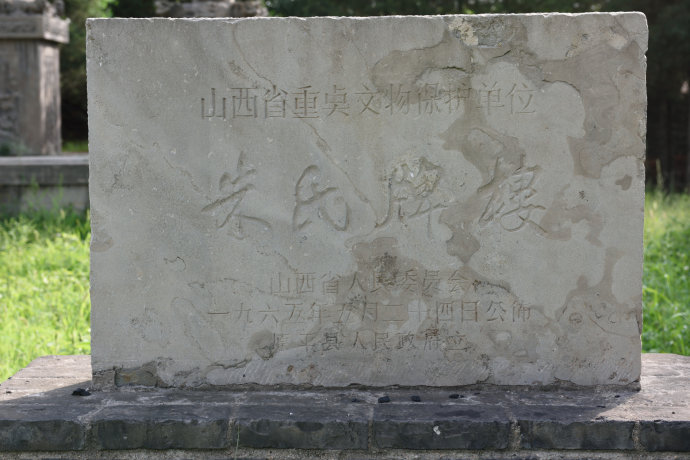

五臺(tái)山的龍泉寺漢白玉牌坊堪稱(chēng)佛門(mén)藝術(shù)珍品的石牌坊�����,但忻州還有一處建筑年代更久遠(yuǎn)、建筑工藝更精美的石牌坊�����,它就是位于原平市上陽(yáng)武村的朱氏牌坊����。

朱氏牌坊實(shí)為兩座,一座是清咸豐年間中議大夫����、陜西延榆綏兵備道加鹽運(yùn)使銜武訪疇����,奉旨為其母朱氏所建的節(jié)孝牌坊�,稱(chēng)為主坊�����,另一座稱(chēng)之為配坊����。

武訪疇是清末陜西、山西文壇官場(chǎng)中的一個(gè)杰出人物���。少年武訪疇勤奮好學(xué)��,雖家境貧寒��,但立志仕途�����,于道光壬辰年進(jìn)士及第���。外放相繼任陜西清澗、米脂等七縣的知縣�,以政績(jī)卓著被擢升孝義同知,此后又知鳳翔�、漢中�����、潼州��、西安府���。1856年,武訪疇援例加四級(jí)請(qǐng)正二品封典�,升為陜西分巡延榆綏兵備道加鹽運(yùn)使銜,署理延平府�����、榆林府和綏德州的要?jiǎng)?wù)�。武訪疇為官清正廉明,主政陜西半省區(qū)域�,所到之處興利除弊、理喻法制��,恤民生機(jī)�,深得民心,被推選為全陜治能第一��。咸豐初年�����,武母去世丁憂歸里���,從此放棄仕途����,主講汾州西河書(shū)院10余年���。

武訪疇的父親名叫武烈�,是一鄉(xiāng)村秀才��,教書(shū)為生����,不料因病英年早逝,留下茅房數(shù)間����、薄田五畝和孤兒寡母。母親朱氏�����,28歲喪夫,含辛茹苦�,教子成才。武訪疇少時(shí)體弱多病����,形容癯瘦,母親勞心撫育����,調(diào)護(hù)衣食。但在讀書(shū)上從不姑息遷就��,常常告誡:“汝父名未就而早逝���,汝不可不勉成其志���。”武訪疇初到清澗����、鎮(zhèn)安等縣主政,陜北苦寒貧瘠之地���,災(zāi)害頻繁���,生活清苦不說(shuō),官司訴訟繁雜����,勞心勞力,一身疲敝�����,便有辭官的想法���。朱氏隨任���,不時(shí)開(kāi)導(dǎo),屢屢囑咐���,“要作清白吏��,苦盡始甘來(lái)��,汝應(yīng)自勉之”��。任鳳翔知府時(shí)�����,祖母病重�,母親終日服侍左右,食則奉膳����,寢則同床,洗衣拾穢���,毫無(wú)怨言����。祖母逝后���,母親扶柩歸鄉(xiāng)��,不再隨任�,猶恐拖累兒子����,其大節(jié)大孝大義之事跡為周邊稱(chēng)頌��。守節(jié)24年奉旨旌表����,享年72歲��。

主坊立于陽(yáng)武村內(nèi)����,坐東向西����,為四柱三間六樓結(jié)構(gòu),通高10.54米�,寬11.8米,整座牌坊建在高0.96米的長(zhǎng)方形石砌臺(tái)基上���。該石牌坊移分四層��,重檐歇山���,樓頂用青瓦鋪就;明樓檐下設(shè)“圣旨”牌����,次樓檐下大字板題刻“巍范”�、“徽音”���,當(dāng)心間小字板題刻“族表資政大夫����、岸生武烈之妻朱氏節(jié)孝牌坊”���,另一面題刻“冰清玉潔”�,額仿題刻“咸豐五年九月男武訪疇謹(jǐn)建”�����,次間大字板題刻“柏舟矢志”�����、“竹帛流芳”���,另一面題刻朱氏生平簡(jiǎn)介���。