菩薩頂位于五臺(tái)山臺(tái)懷鎮(zhèn)的靈鷲峰上��,寺廟整體金碧輝煌�,絢麗多彩�����,是歷代皇帝朝拜五臺(tái)山是的行宮��,具有典型的皇家特色���,是五臺(tái)山最大的喇嘛寺院�,也是國(guó)務(wù)院確定的漢族地區(qū)佛教全國(guó)重點(diǎn)寺院�。

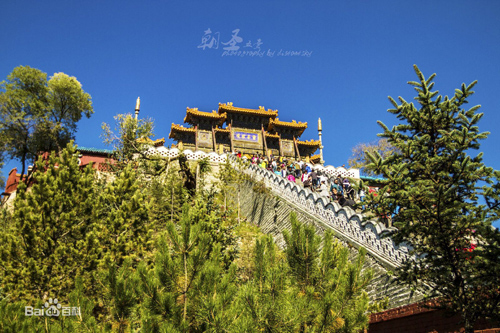

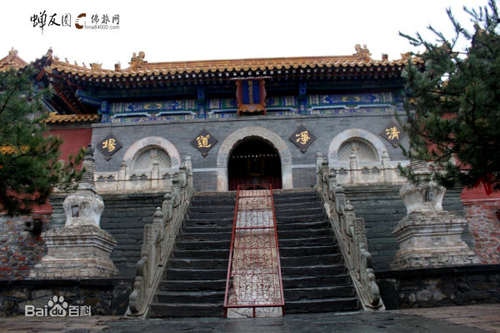

全寺占地四十五畝,順山就勢(shì)而筑殿宇�����,布局嚴(yán)謹(jǐn)�。寺前有石階一百零八級(jí)。山門內(nèi)有天王殿�、鐘鼓樓、大雄寶殿等建筑����。各殿均用三彩琉璃瓦覆蓋���。又,寺內(nèi)有康熙御碑�,方座螭首,矗立在前院�����;乾隆御碑在東禪院碑亭內(nèi)���,以方形巨石雕成��,高六公尺�����,每面寬一公尺,上刻漢��、滿�����、蒙、藏四種文字���。

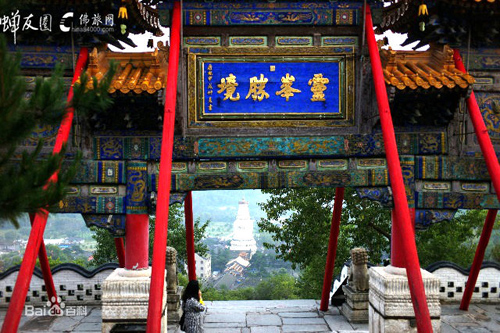

沿一百零八級(jí)石階登高���,按照佛家的說法,就把人間的一百零八種煩惱踩在腳下了�。置身牌樓下,手撫門柱�����,回身四望���,遠(yuǎn)處的山����,山上的云��,近處的清水河����,雄壯多姿的寺廟建筑群,都收入眼中�����,深感“靈峰勝境”四個(gè)字點(diǎn)得妙。這里����,是很好的登高覽勝的觀景點(diǎn)。一九四八年春�����,黨中央機(jī)關(guān)從延安開赴河北省西柏坡����,途中路過五臺(tái)山,陳毅同志作詩(shī)道:“本不游五臺(tái)��,迂道時(shí)日緊���,至今有余歡����,曾踏菩薩頂�?����!?/p>

菩薩頂有另一個(gè)名字叫“真容院”,這個(gè)稱謂還有一段神話故事:相傳寺建成時(shí)�����,有一名叫安生的塑工不招而來����,請(qǐng)求建寺的高僧講述文殊菩薩的真容,高僧說:“佛法無邊��,大圣德像我又怎么說得清呢?”于是他們共同祈求菩薩顯身���,七天后��,忽于云際顯現(xiàn)金像���,逐圖模塑成佛像,因此而稱真容院���。

其實(shí)���,菩薩頂創(chuàng)建于北魏�����,以后歷代都曾加以重修�����。明代永樂年間�����,蒙古�����、西藏的黃教喇嘛到五臺(tái)山寺院常住��,菩薩頂逐漸成了他們集中活動(dòng)的場(chǎng)所�����。在清代����,國(guó)家以黃教懷柔蒙古,因而五臺(tái)山的喇嘛教也特別隆盛����。

(責(zé)任編輯:李冬梅)