是枝裕和的電影《如父如子》正在熱映�����,這部2013年問世的經(jīng)典作品���,雖已歷經(jīng)十年時(shí)光����,卻因其深刻觸及親情與人性,始終保持著鮮活的生命力�。

影片中的核心沖突——兩個(gè)家庭因孩子身份錯(cuò)位而面臨的抉擇,將“血緣”和“陪伴”這對(duì)矛盾的命題以平實(shí)又深情的方式呈現(xiàn)于銀幕之上�����。這背后��,是是枝裕和對(duì)于人性細(xì)節(jié)的敏銳捕捉以及他一貫的敘事哲學(xué)��。

“孩子被抱錯(cuò)”在影視中并不算新鮮題材��,也有人提出類似疑問�。但真正重要的是導(dǎo)演能否對(duì)這一題材產(chǎn)生切身的體會(huì)。影片的創(chuàng)作靈感源于是枝裕和自己初為人父的經(jīng)歷����。當(dāng)忙于工作的他在女兒口中成為“常來的叔叔”時(shí)��,那份疏離感刺痛了他�����,也成為影片創(chuàng)作的起點(diǎn)�。

這種個(gè)人化的情感體驗(yàn)����,使得影片從平凡的設(shè)定中煥發(fā)出獨(dú)特的溫度����。通過兩位父親截然不同的育兒理念及家庭互動(dòng),他展現(xiàn)出一種真實(shí)卻富有層次的情感沖突:到底什么才是為人父母的真正意義���?影片中的主人公良多是一個(gè)精英律師�,習(xí)慣于用成敗標(biāo)準(zhǔn)看待人生����。他認(rèn)為血緣是父子關(guān)系的核心,卻在接觸另一家粗樸卻溫暖的父母時(shí)�,逐漸意識(shí)到陪伴和情感才是家庭的真正紐帶。導(dǎo)演并沒有試圖給觀眾一個(gè)明確的答案�����,而是希望借由良多的困境引發(fā)觀眾對(duì)于“父愛”和“親情”的思考��。

這種開放式結(jié)局�,與其說是一種敘事技巧,不如說是是枝裕和對(duì)于生活本質(zhì)的信念:人生中的許多問題并無明確答案,重要的是在探索中找到屬于自己的平衡點(diǎn)�����。

是枝裕和的電影中�����,食物常常承擔(dān)敘事功能��。在《如父如子》中����,不同的飲食場(chǎng)景揭示了家庭氛圍的微妙變化。從西裝革履的良多一家人規(guī)整地分食高級(jí)壽司���,到普通工薪階層的雄大一家人圍坐一桌其樂融融地吃煎餃�����,導(dǎo)演以食物為載體�����,勾勒出兩種不同的家庭關(guān)系。有人認(rèn)為,在一個(gè)快節(jié)奏����、注重效率的時(shí)代,這部慢節(jié)奏的影片用最細(xì)膩的情感打動(dòng)人心�����。

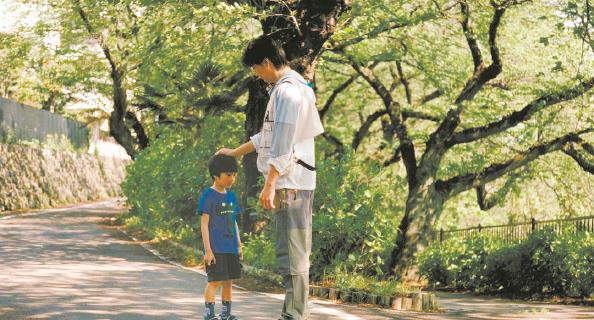

在良多和慶多踏上那條隔著樹木與欄桿的分叉小路時(shí)���,觀眾流下的眼淚不僅是為角色而流�����,更是為每一個(gè)被親情拉扯過的瞬間所流��。陪伴還是血緣����,答案并不唯一���,但每個(gè)人都能從中找到屬于自己的感動(dòng)與共鳴���。這便是是枝裕和的魅力�����,細(xì)膩�����、柔和的光影��,照亮了復(fù)雜卻真摯的人性深處����。

◆趙 玥

(責(zé)任編輯:盧相?。?/span>